聆听蒲纺故事

预见中国未来

前言

2024年4月23日晚,《温情中国》第九季第四讲如约而至。贾勇、马翱两位老师共同讲述了我国波澜壮阔的三线建设史和湖北蒲纺半世纪的沧桑与荣耀。

课堂回顾

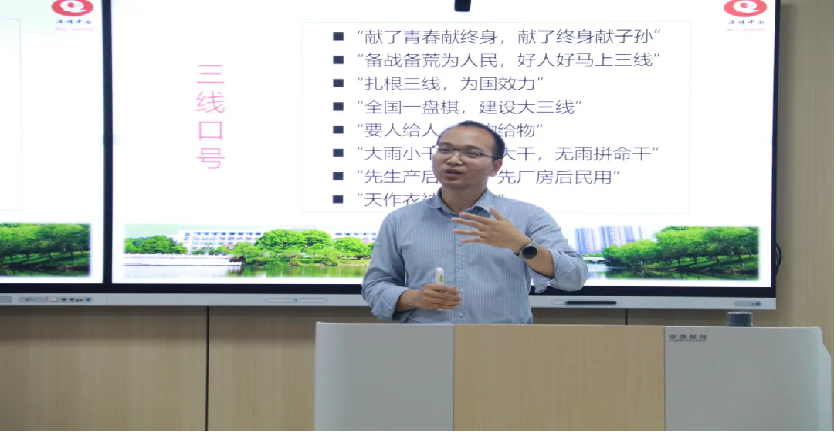

上篇由贾勇老师主讲。他指出,今年是三线建设发起60周年,这场由中共中央为主导,以我国西南和西北地区为重点区域,开展的以战备为中心,以基础工业、国防科技工业和交通设施为重点的大规模经济建设活动,是我国经济建设史上空前壮举,影响深远。

在“三线已启六十年”部分,他详细阐述了我国三线建设的发起缘由、区域划分、三线口号、历史过程、成败得失以及“艰苦奋斗、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神等内容。

蒲纺被称为“十里纺城”“鄂南明珠”,曾经是湖北省最大的纺织联合企业,是湖北小三线建设的典型代表。在“蒲纺旧貌与新颜”部分,贾勇老师分别以“创业艰难百战多”“大鹏一日乘风起”“春风得意马蹄疾”“将登太行雪满山”“柳暗花明又一村”为题,讲述了蒲纺从筹备到建厂、从初营到鼎盛、从衰落到转型的历史,追溯了蒲纺半世纪的风雨历程,展望了蒲纺未来的光明前景。

下篇由马翱老师主讲。作为在蒲纺工作了四十多年的“老蒲纺人”,他与蒲纺休戚相关,命运与共。他以“自顾勤劳甘百战”为题,回忆了自己在蒲纺难忘的亲身经历;在“轻盈飘逸舞人间”部分,他绘声绘色描述纺织的生产过程,如数家珍,并带来了40年前亲手制做的样品,让同学们亲身感受蒲纺精美的“杰作”;最后,他借用“明月何时照我还”的诗句,讲述了一位位“游子”从天南地北、五湖四海回到魂牵梦萦的蒲纺寻根归乡的感人瞬间,诉说着蒲纺人对蒲纺难以割舍的真挚情感。恰逢世界读书日,马翱老师精心准备了《蒲纺追忆》《代号二三四八》送给同学们,以增强他们对蒲纺历史的了解、对地方文化的认同。

课堂反馈

在教室坐下,看到屏幕上的三线建设几个字,我就想起了高中课本上关于三线建设的知识,想起了在那个四面受敌,局势紧张的年代,全国人民拧成一股绳,团结一心,大力开展国防、科技、工业和交通建设的热火朝天的场面。

在贾勇老师的讲解下,我对当时三线建设的背景有了更深刻的认识。日趋紧张的国际形势和美苏日益严峻的战争威胁,使党中央必须要做出三线建设这一重大战略决策。课堂上,贾勇老师问我们为什么电影《你好李焕英》中大多人都操着一口东北口音,起初我并不知道原因,直到老师为我们讲解了三线建设时期全国人民积极响应,从全国各地来到西南,为祖国建设而奋斗。在很多人的记忆中,“三线”不只是一个地理概念,中央讲了“好人好马进三线”被选中进“三线”是光荣的事,大家都积极报名,自己写决心书,写了决心书还要自己贴到墙上去。尽管他们要去的地方远离城市,远离交通干线,但他们仍然怀着一腔热血,投入祖国的建设之中。正是因为党的领导,人民的积极响应,才在那巍巍群山间,莽莽丛林里,连绵草原中,茫茫沙漠上,弹指尖,崛起一座座钢都、煤城,使一轮举世瞩目的“太阳”从这里冉冉升起。

马翱先生给我们介绍了很多曾经蒲纺的故事,使三线建设时期那个热火朝天的场面从课本上的文字变成了我眼前鲜活的场景。从马翱先生带来的蒲纺的布上,从他的描述中,我仿佛看到了一个鲜活的蒲纺,一个充满生机与希望的蒲纺。我好似听到了蒲纺早晨的号声,看到了蒲纺人脸上的笑容,闻到了蒲纺食堂的饭菜香。马翱先生还带来了他的书《追忆蒲纺》,他说这本书就像是他的日记一样,记录了蒲纺的故事。很荣幸马翱先生将这本书送给了我,拿到手我发现这本书很重很厚,当但我翻看这本书详读时,我竟然觉得这本书还不够重不够厚,它写不尽蒲纺的成就,道不完马翱先生和所有蒲纺人对蒲纺对国家的热爱。蒲纺是一代人的回忆,一代人的青春,尽管如今它已不再辉煌,但它永远留在蒲纺人,留在中国人的心里,永不忘却。

悟以往之辛劳,知来者之奋斗。从攀枝花,从蒲纺中,我被大家建设祖国的热情所感动,被三线精神所感动。默默三线,千古丰碑。这在新中国建设史上是前所未有的,上千万三线建设者在这鲜为人知的神秘领域默默无闻,无私奉献,为改善我国生产布局,增强国防实力谱写了一曲曲感天动地的壮歌。三线人是共和国的脊梁,是中华民族的骄傲,他们在共和国前进历史上不断谱写着壮丽的新篇章。

——胡婷婷

荆泉山的纺城,不仅仅是一个地方,它是一个时代的记忆,是一代人的青春和汗水。风雨四十载,它见证了历史的变迁,承载了无数人的梦想与希望。今天,我们有幸聆听两位主讲老师对蒲纺的深入讲解,让我们对这段历史有了更加深刻的理解。

它从无到有,从小到大,每一步都凝聚了无数人的辛勤劳动和智慧。它的发展,不仅仅是物质上的积累,更是精神上的传承。蒲纺人的精神,是坚韧不拔、勇于创新、不断进取的精神,这种精神值得我们每一个人学习。

而蒲纺的发展历程,也是一段充满人文关怀的历史。它的发展,不仅仅是经济的发展,更是人的发展。蒲纺人的生活,从最初的艰苦奋斗,到如今的幸福生活,这种变化,让我们看到了社会的进步,看到了人民生活水平的提高。蒲纺的发展历程,让我们更加坚信,只有不断发展经济,不断提高人民的生活水平,才能实现社会的和谐稳定。

蒲纺让我们看到了中国的未来,看到了中国人民的希望。蒲纺的发展历程,让我们更加坚信,只要我们坚持改革开放,坚持市场经济,坚持以人为本,就一定能够实现中华民族的伟大复兴。

——高黄果

三线建设,初听这个词,是在大一上学期中国近现代史的课上。很巧的是,第四讲的授课老师之一贾勇老师,正好是我大一上的中国近现代史纲要老师。当时三线建设作为一个小节,并没有花太多时间讲述。而今天这堂课,贾老师再次作为教师,把三线建设的历史画卷,再次在我面前展开。

时间回到20世纪60年代初,中共中央首次根据战略位置的不同,将中国各地区划分为一、二、三线。而湖北咸宁,就被归于了三线地区。当时的世界局势,“四”面埋伏,危机四伏,我国国防实力亟待加强。1964年,三线建设正式开始,全党全军各族人民齐心协力,高呼“备战备荒为人民,好人好马上三线”“天作衣被地作床”的口号,发展生产力,促进中西部工业化。

咸宁作为三线地区的一员,当然也是投身到了火热的建设热潮中来,而“蒲纺”就是在“三线建设”期间诞生的。“蒲纺”坐落于咸宁赤壁,创于1969年,距今已有五十五年历史,是由党中央总后勤部投资兴建的“三线军工企业”之一。这五十五年来,蒲纺的命运可以说是跌宕起伏。蒲纺从刚创立,到一步一步成长起来,“春风得意”,再到1996年遇到重大瓶颈以及2003年的“收不抵支,支不抵债”,甚至“全员下岗”。在陷入困境时,蒲纺上下临危不惧,积极探索出路,推动创新发展,终于在2005年实现了“柳暗花明又一村”。

讲好一段历史,最好的方法就是请来这段历史的亲身经历者。本堂课,刘老师为我们邀请到了“蒲纺老员工”马翱老师来为我们介绍蒲纺,介绍这个承载了老先生青春和大半辈子的地方。

马老师在1982年就已进入蒲纺工作,至今已有42年,是名副其实的“蒲纺老人”,现任蒲纺工业园区党政办副主任。马老师每每在讲到蒲纺两个字时,眼睛里都是闪烁着光芒。他谈到,当时自己其实有机会晋升到更高岗位,但是自己毅然选择了留在蒲纺,问到原因, 他的回答是:“我自己也说不清楚,我想应该是一种情怀吧。”是啊,马老师的青春和后半辈子都与蒲纺息息相关,他与蒲纺的羁绊早就不是一朝一夕能说清楚的了。他谈到“在北京、深圳也看得到我们的产品”时,就像小孩一样,把骄傲两个字写在了脸上。他说,自己当时虽然是“工人阶级”,对企业的情感也是无法割舍的。老师后来又讲述了一个跨越大半个中国“寻屋”的故事,从山东济南到湖北咸宁,地远情不远,令人动容。

要说这堂课是带我重新认识了三线建设,倒不如说是带我新认识了蒲纺这个企业。因为蒲纺就在身边,加上贾老师和马老师的倾情讲述,我对三线建设也有了更深刻的认识和体会。这堂课受赠于马老师的《代号二三四八》一书,我也会好好拜读的,相信在本书中,我定能了解到更多关于三线建设,关于蒲纺的历史。

——罗张佳